Trèves est un point de contact des civilisations celtique, germanique et latine, qui ont modelé la civilisation occidentale. Trèves fut depuis 285 après J. C., durant presque un siècle, la résidence préférée des empereurs romains.

1 Treviri Romanique

La légende fait remonter la fondation de Trèves aux bords de la Moselle à l'an 2000 avant J.-C., sur l'initiative de Trebeta, beau-fils de la fabuleuse Sémiramis, reine d'Assyrie. La "Maison Rouge", située sur le Marché Central (Hauptmarkt) de Trèves, porte une inscription qui relate cette ancienneté de la fondation de la ville :

ANTE ROMAM TREVERIS STETIT ANNIS MILLE TRESCENTIS PERSTET ET AETERNA PAGE FRUATUR

Trèves s'éleva en l'an 1300 avant Rome, qu'elle perdure et qu'elle connaisse une paix éternelle.

Le mythe a cela de vrai que Trèves est plus ancienne que sa fondation romaine. Bien avant la fondation "officielle" (vers l'an 14 avant J. C.) une tribu gallo-celte, les Trévires, s'établit dans la vallée favorisée par le paysage et par un passage facile de la Moselle. Des découvertes intéressantes datant de l'époque préromaine sont de fait visibles au Musée Régional et donnent une image vivante de la civilisation postceltique que César trouva après la conquête de ce territoire gaulois (57 avant J. C-)

Les Trévires portaient en eux les traces

de la civilisation du Hunsrück et de l'Eifel qui se transforma

et régressa peu à peu sous l'influence romaine.

Pourtant, la plupart des noms de lieux celtes, de fleuves et de

contrées ont subsisté jusqu'à nos jours ; le nom

même de la ville de Trèves n'est pas d'origine romaine

mais tréviro-celte.

Les Trévires portaient en eux les traces

de la civilisation du Hunsrück et de l'Eifel qui se transforma

et régressa peu à peu sous l'influence romaine.

Pourtant, la plupart des noms de lieux celtes, de fleuves et de

contrées ont subsisté jusqu'à nos jours ; le nom

même de la ville de Trèves n'est pas d'origine romaine

mais tréviro-celte.

Avec César commença la domination romaine qui devait durer presque cinq cents ans. L'empereur Auguste reconnut le site favorable de la vieille cité et fonda une ville romaine qui portait avec fierté le nom de "Augusta Treverorum". La nouvelle communauté n'abritait vraisemblablement pas de militaires mais avait été créée en raison de son site propice à l'approvisionnement des bases romaines situées sur le Rhin. La route de Paris passant par Reims et celle de Lyon passant par Metz se croisaient ici ; de là, il était facile d'atteindre rapidement les principales places fortes rhénanes se trouvant entre Strasbourg et Cologne. La nouvelle cité prit rapidement son essor, du fait que la Moselle joua un rôle de plus en plus important en tant que voie de communication et de commerce, spécialement pour le transport des marchandises de gros tonnage. L'écrivain romain Pomponius Mela l'appelle déjà, en 41 après J. C., "urbs opulentissima" : ville très prospère et riche.

La ville d'Auguste, devenue une colonie sous l'empereur Claude (41-54 après J. C.), fut classiquement construite avec des rues se coupant à angle droit, comme l'axe est-ouest, Decumanus Maximus et l'axe nord sud, Cardo Maximus. Au point de rencontre des deux principaux axes devait se trouver le centre de la ville ou Forum, avec ses bâtiments publics et ses temples les plus importants. Depuis les fouilles de 1987/88 nous savons que sous l'actuel "Viehmarkt" (marché aux bestiaux) se trouvaient des bains romains. Le réseau des rues en forme d'échiquier demeura inchangé jusqu'au déclin de la domination romaine (5e siècle) ; on peut le reconnaître aujourd'hui au tracé de quelques rues. Le Decumanus Maximus correspondait aux actuelles Südallee et Kaiserstrasse et aboutissait au passage de la Moselle, datant de l'époque préromaine, où les Romains construisirent leur premier pont ; le deuxième qui existe encore et qui remonte à la première moitié du 2e siècle se trouve un peu plus amont. L'empire romain connut alors une longue période de paix qui fut profitable à notre ville. Il reste de cette époque des bâtiments très anciens tels que l'Amphithéâtre (environ 100 ans après J. C.), et le complexe des Thermes, construits au cours du 2e siècle, près du pont de la Moselle, non loin du futur faubourg Sainte Barbara. La prospérité permit, vers la fin du 2e siècle, la réalisation coûteuse d'un mur imposant de 6400 mètres de long avec 47 tours rondes (dont 19 découvertes à la suite de fouilles) et 4 portes fortifiées.

L'Amphithéâtre fut inclus comme cinquième porte dans le rempart de la ville. Il ne reste de ces fortifications que la Porta Nigra, créée vers la fin du 2e siècle.

La viticulture, dont les débuts remontent peut-être à l'époque préromaine, joua un rôle important pour Trèves et pour l'économie du pays mosellan. Cependant, elle ne prit son véritable essor qu'à cette époque-là. Un fait témoigne de la culture et du commerce intensifs du vin : les nombreux monuments funéraires provenant des nécropoles, situées près des voies de sortie nord et sud, servirent d'assises aux fondations de la forteresse de Neumagen ; ils furent découverts en 1880.

2. Le Limes

Comment évoquer la ville de Trèves sans

parler du Limes ? Ce système défensif fut mis en place

sous les Flaviens aux frontières de l'empire romain pour en

assurer la sécurité. C'est l'historien Tacite, qui, en

97 ap. J.-C. utilise pour la première fois de terme dans ce

sens (LIMES signifie : sentier, chemin, route, ligne de

séparation, lisière…). Il s'agissait d'une zone

fortifiée qui permettait de contrôler les

échanges entre le monde romain et le monde barbare afin de

prévenir tout risque d'invasion. Le schéma en

était assez simple : des forces d'appui, une ligne de

défense discontinue constituée par des murs, des

palissades et des ouvrages de terre. Cette zone suivait la

"frontière" de l'empire, parcourant la province de Bretagne

(c'est-à-dire la Grande-Bretagne, mur d'Hadrien), la rive

droite du Rhin (ligne de défense romaine), champs

décumates, et la Rhétie (où elle suivait le Rhin

et le Danube), la Roumanie et l'Afrique du Nord. Des tours de guet et

des forts, dressés aux avant-postes utilisaient un

système de communication optique (torches, fumée).

Enfin, un réseau routier situé en arrière

reliait les avant-postes aux emplacements de résidence des

garnisons romaines permettant leur arrivée rapide en cas de

nécessité. Dès lors, les villes situées

en bordure de ce dispositif, comme c'était le cas de

Trèves, étaient appelées à avoir un

rôle stratégique majeur.

Comment évoquer la ville de Trèves sans

parler du Limes ? Ce système défensif fut mis en place

sous les Flaviens aux frontières de l'empire romain pour en

assurer la sécurité. C'est l'historien Tacite, qui, en

97 ap. J.-C. utilise pour la première fois de terme dans ce

sens (LIMES signifie : sentier, chemin, route, ligne de

séparation, lisière…). Il s'agissait d'une zone

fortifiée qui permettait de contrôler les

échanges entre le monde romain et le monde barbare afin de

prévenir tout risque d'invasion. Le schéma en

était assez simple : des forces d'appui, une ligne de

défense discontinue constituée par des murs, des

palissades et des ouvrages de terre. Cette zone suivait la

"frontière" de l'empire, parcourant la province de Bretagne

(c'est-à-dire la Grande-Bretagne, mur d'Hadrien), la rive

droite du Rhin (ligne de défense romaine), champs

décumates, et la Rhétie (où elle suivait le Rhin

et le Danube), la Roumanie et l'Afrique du Nord. Des tours de guet et

des forts, dressés aux avant-postes utilisaient un

système de communication optique (torches, fumée).

Enfin, un réseau routier situé en arrière

reliait les avant-postes aux emplacements de résidence des

garnisons romaines permettant leur arrivée rapide en cas de

nécessité. Dès lors, les villes situées

en bordure de ce dispositif, comme c'était le cas de

Trèves, étaient appelées à avoir un

rôle stratégique majeur.

3. Le bas empire et les débuts du moyen âge

Au III siècle, la ville connut, sous l'empereur gaulois Postumus (258-268 ap. J.-C.), une période d'essor économique et culturel, quand il fit de Trèves son lieu de résidence et la capitale de la Gaule. Les Germains envahirent le pays, peu de temps après sa mort, vers 274/275, et une terrible catastrophe menaça le pays. Les Francs percèrent le Limes et envahirent l'intérieur de l'arrière-pays alors sans défense. La ville de Trèves fut saccagée et réduite en cendres. Mais les Germains furent bientôt repoussés. L'empereur Dioclétien (284-305 ap. J.-C.), qui comprit les dangers dus à l'extension d'un tel territoire, divisa l'empire en quatre parties qui, à leur tour, furent subdivisées en diocèses. Après 285, Trèves fut la capitale de l'empire Occidental comprenant la Gaule, l'Espagne, les deux "Germanies" et la Bretagne (Angleterre). En tant qu'empereur associé au gouvernement de Dioclétien, Maximien Hercule résida à Trèves : puis ce fut, à partir de 293, Constantin Chlore, le père de Constantin le Grand.

" Je vois cette ville qui, de toutes ses murailles, ressuscite, si belle qu'elle doit se féliciter de sa ruine passée ", proclame un orateur en 310

Après les attaques impétueuses des Germains la ville impériale se releva de ses ruines plus florissante que jamais, sous Constantin le Grand (306-337) ; ce grand prince conçut un plan magnifique de sa résidence, dans lequel, sa résidence propre (aujourd'hui la cathédrale), sa salle d'audience (actuelle Basilika) et les Thermes Impériaux devaient être réunis en un ensemble architectural de caractère impérial. La construction initiale de la cathédrale et le palais furent élevés à cette époque. Quand Constantin partit pour Constantinople, les Thermes Impériaux étaient encore inachevés. Tous ces bâtiments témoignent encore de la grandeur de l'empire romain.

En 313, l'édit de Milan mit fin aux persécutions dirigées contre les chrétiens. Trèves devint, à l'égal de Rome, une métropole du christianisme en Occident. Le premier évêché d'Allemagne y fut fondé en 314. Un manuscrit, rédigé à Rome vers 354, comptait Trèves parmi les quatre capitales du monde avec Rome, Alexandrie et Constantinople.

Sous Constantin le Grand, le christianisme commença à se développer et la nouvelle doctrine s'implanta sous le règne de ses fils. On créa, à Trèves, des sanctuaires chrétiens sur les tombes des anciens évêques et de nombreux martyrs ; au sud, sur la tombe de Saint Eucharius, premier évêque de la ville (aujourd'hui Saint Matthias), au nord, sur les tombes des évêques Saint Maximin et Saint Paulin. A Sainte Marie des Martyrs, sur les bords de la Moselle, on vénéra les martyrs de la légion thébaine qui furent persécutés et exécutés sous Dioclétien. Des hommes célèbres séjournèrent dans la ville chrétienne, centre religieux de toutes les provinces gauloises ; parmi eux les Pères de l'Eglise Saint Ambroise, Saint Jérôme, Saint Athanase d'Alexandrie vivant en exil à Trèves, et l'évêque des Francs, Saint Martin de Tours.

Après avoir imposé son pouvoir absolu à l'empire, Constantin le Grand transféra sa résidence à Constantinople en 316. Ses fils régnèrent à Trèves jusqu'en 350. Avec la dynastie des Valentiniens, la ville connut d'abord une courte période de troubles, puis une nouvelle époque de prospérité éclatante. Valentinien I (364-375) développa les écoles et donna comme précepteur à son fils Gratien un des plus grands érudits de son temps, le rhéteur Ausone de Bordeaux qui composa la "Mosella", hymne adressé à la rivière de Trèves. L'empereur Gratien modifia la partie est de la cathédrale constantinienne qui caractérise encore aujourd'hui l'édifice. Un nouveau système d'égouts fut installé dans la ville. Après l'assassinat de Gratien en 383, c'est son meurtrier qui usurpa le pouvoir et régna à Trèves jusqu'à ce qu'il fut vaincu par Théodose et exécuté en 388. Le dernier empereur qui y régna jusqu'en 392 fut le frère de Gratien, Valentinien II.

Les tribus germaniques se faisaient de plus ne plus inquiétantes. La résidence impériale passa à Milan puis à Arles en 395. Abandonnée par la cour, la ville commença à décliner, envahie par les Germains en 400, quatre fois conquise de 406 à 431, la ville devint franque en 480

Ce sont les évêques de Trèves et l'église chrétienne qui sauvèrent Trèves à cette époque. La cathédrale brûlée par les Francs fut reconstruite sous l'évêque Nicetius (526-566). Les autres bâtiments romains étaient condamnés à tomber en ruines à cause du changement dans la structure politique, sociale et économique du pays. Des nobles d'origine franque s'installèrent dans les ruines des Thermes Impériaux et des Thermes de Sainte Barbara tandis qu'à l'époque mérovingienne le comte de la province, mandaté par le roi franc, choisit pour résidence l'ancien Palatium, aujourd'hui Basilika (Basilique romaine). On fonda dans les immenses greniers de la

Moselle, appelés Horrea, un monastère de religieuses. Il semble que les quatre portes de la ville soient demeurées intactes jusqu'à la fin du Moyen Âge.

4. Le moyen âge

Sous Charlemagne (742-814), l'évêque de Trèves recouvra ses droits archiépiscopaux qu'il avait perdus sous les Mérovingiens. Dès lors, l'archevêque de Trèves fut le chef spirituel de tout le pays ainsi que des évêchés de Metz, Toul et Verdun, jusqu'au déclin du "Saint Empire Romain Germanique". L'archevêché comprenait essentiellement l'ancienne "Provincia Belgica Prima".

Le traité de Verdun céda Trèves, en

843, à l'empire de Lothaire et par le traité de Mersen,

en 870, la ville fut rattachée à l'empire franc

oriental, c'est-à-dire la future Allemagne. Au cours d'une de

leurs expéditions, les Normands rançonnèrent

Trèves, mettant fin à la prospérité de la

ville carolingienne. Le caractère antique de la ville qui

devait être visible à cette époque encore

malgré toutes les destructions, fut totalement détruit

; seules, les ruines des principaux édifices

survécurent à cette catastrophe. Sous

l'évêque Radbod, on entreprit de reconstruire les rues

sans tenir compte du système romain.

Le traité de Verdun céda Trèves, en

843, à l'empire de Lothaire et par le traité de Mersen,

en 870, la ville fut rattachée à l'empire franc

oriental, c'est-à-dire la future Allemagne. Au cours d'une de

leurs expéditions, les Normands rançonnèrent

Trèves, mettant fin à la prospérité de la

ville carolingienne. Le caractère antique de la ville qui

devait être visible à cette époque encore

malgré toutes les destructions, fut totalement détruit

; seules, les ruines des principaux édifices

survécurent à cette catastrophe. Sous

l'évêque Radbod, on entreprit de reconstruire les rues

sans tenir compte du système romain.

En 902, le roi Louis l'Enfant accorda à l'archevêque des droits de souveraineté (régales) et lui donna vraisemblablement l'ancien Palatium impérial. Ce fut la base du futur état électoral de Trèves. L'archevêque Heinrich reçoit, en 958, le droit de tenir marché, jusqu'alors privilège du roi. En même temps, un centre économique se développa avec la nouvelle place du marché située devant la cathédrale : son rayonnement devait influer sur toute la structure architecturale de la ville en plein essor. Les archevêques étalèrent visiblement leur pouvoir en élevant une enceinte autour de la cathédrale comme le fit faire l'archevêque Ludolf en l'an 1000 et en transformant ou en agrandissant la cathédrale, comme le firent les évêques Poppo de Babenberg (1016-1047) et ses successeurs Eberhard et Udo. A la mémoire de son ami Siméon vivant en ermite dans la Porta Nigra et ayant été canonisé, Poppo fonda dans la puissante porte romaine le couvent Saint Siméon et sauva ainsi l'édifice de la ruine

Sous l'archevêque Bruno (1102-1124), la ville couvrant une superficie inférieure à celle de la ville romaine, reçoit comme fortification un mur élevé qui relie, au sud, les deux emplacements des Thermes. Ce fut aussi un moyen de se protéger contre les burgraves "Von der Brücke" (dits "du Pont") qui provoquaient sans cesse des troubles

Sous le règne de l'archevêque Albero de Montreuil (1131-1152), un deuxième mur fut érigé fermant l'enceinte de fortifications autour de la ville et qui en fixa les limites pour des siècles. C'est probablement à cette époque que les portes ont été détruites (Porte Inclyta près du Pont Romain, Porta Media dans la Töpferstrasse/Saarstrasse et Porte Alba près de Heiligkreuz).

Au cœur du Moyen Age, l'archevêque de Trèves eut désormais le titre de Gouverneur de Trèves et en plus du pouvoir juridique. Jusqu'en 1806, l'archevêque, plus puissant que la noblesse locale, fut membre du collège de princes électeurs chargés d'élire le roi allemand puis l'empereur.

Les archevêques habitèrent dans le Palatium, ancien siège du gouvernement romain à partir de 1200, faisant de la ville un centre spirituel de plus en plus important. Les corporations des tisserands et des tanneurs et l'accroissement du commerce enrichissaient la ville. En plein essor démographique, on ne respecta plus l'ancien tracé romain des rues et les maisons à colombages apparurent, débordant de l'enceinte tout comme les bâtiments religieux de la réforme aux temps modernes

Au XVI et XV s. la ville accroît son indépendance par rapport aux archevêques. et l'esprit de liberté commença à se répandre avec la fondation de l'université en 1473 (elle ferma en 1798). La même année, la Diète de l'empire y vit la rencontre de Frédéric II (empereur d'Allemagne) et de Charles le Téméraire pour le mariage de leurs enfants.

5. De la réforme aux temps modernes

Pendant la Réforme, une grande partie des habitants sympathisant avec les protestants, revendiqua à nouveau à ne relever que de l'empire pour se convertir à la nouvelle foi. Le théologien Caspar Olevian, originaire d'Olewig près de Trèves et qui il avait fait ses études à Paris, Orléans et Bourges, introduisit la Réforme. Le prince électeur Johann VI von der Leyen (1556-1567) força, par un blocus organisé depuis Pfalzel, Caspar Olevian et ses partisans à quitter la ville et le pays. Une centaine de familles aisées abandonnèrent les corporations et le conseil, affaiblissant Trèves. Dès 1560, les gens se plaignirent de la mauvaise situation économique. La même année, le prince électeur nomma des Jésuites en vue de réformer l'enseignement et leur céda "le cloître des minorités" dans la Jesuiten Strasse. La ville commença à perdre alors de son influence.

6. Les temps modernes

Avec cette période de troubles politiques et d'appauvrissement économique coïncide l'apparition d'un fléau : la sorcellerie. Le jésuite Friedrich de Spee (1591-1633), professeur de théologie morale et auteur du poème "Trutznachtigall", éleva courageusement la voix contre ces égarements spirituels et condamna violemment les sinistres procès et son livre reste un exemple d'humanité pour notre époque

Le

prince électeur Lothar de Metternich (1599-1623), sut

réformer les finances du pays, développer les sciences

et l'enseignement et aussi améliorer la situation de la ville.

On commença à élever, sous son règne, le

nouveau Palais résidentiel de Trèves

Le

prince électeur Lothar de Metternich (1599-1623), sut

réformer les finances du pays, développer les sciences

et l'enseignement et aussi améliorer la situation de la ville.

On commença à élever, sous son règne, le

nouveau Palais résidentiel de Trèves

Puis la guerre de Trente Ans (1618-1648) éclata et détruisit toutes les œuvres réalisées. Le successeur de Lothar, Philipp de Sötern (1623-1635 et 1645-1652), prit ouvertement parti pour la cause française. Par l'ordre de l'empereur, il fut fait prisonnier par les troupes espagnoles pour haute trahison, puis amené à Vienne où l'empereur le retint captif pendant 10 ans. Durant ces années, Trèves connut d'abord l'occupation française, puis espagnole et, depuis le retour de Sötern, de nouveau l'occupation française. Le chapitre de la cathédrale toujours fidèle à l'empire ne consentit pas à soutenir la politique toujours francophile du prince électeur et le força à signer un accord. Peu après, Sötern mourut à l'âge de 84 ans. Un fait montre clairement la crise de l'époque : des 1154 contribuables de l'année 1624 il n'en restait plus que 616 en 1651.

Sous Carl Caspar von der Leyen, les affaires reprirent lentement leur cours ; cette période de paix ne fut pourtant que de courte durée. Les razzias faites par les troupes de Louis XIV (1638-1715) semèrent la terreur et la misère dans tout le pays. Une des années les plus dures dans l'histoire de la ville fut l'année 1674. A cette époque, le général français Vignory détruisit tous les cloîtres qui se trouvaient à l'extérieur de la cité : au nord, Saint Paulin, Saint Maximin et Sainte Marie des Martyrs, au sud, les cloîtres de Löwenbrükken et Karthause, l'église Sainte Barbara et la vieille église Sainte Marie, près du pont. On éleva le fort immense de Saint Martin avec les pierres des églises et des cloîtres qui avaient été démolis. Pendant la guerre de succession d'Espagne, Trèves vit d'abord les troupes françaises, puis les troupes des alliés, commandées par Marlborough (1705). Ce n'est qu'en 1714 que commence pour la ville durement éprouvée une période d'accalmie favorable à la reconstruction. Le prince électeur Franz Ludwig de Pfalz-Neuburg s'efforça de réparer les dommages causés par la guerre. Il fit reconstruire le Pont romain et la cathédrale sévèrement endommagée par l'incendie de 1717. Pendant toute la période qui suivit, Trèves fut une ville baroque brillante dont certains restes architecturaux montrent encore la richesse.

7. La période contemporaine

Les troupes françaises bouleversèrent la ville et son système politico-économique en 1794/1795, les biens religieux furent en partie dispersés et vendus. La fermeture de l'université marque un net recul mais les français créèrent la Gesellschaft für nützliche Forschungen (société de recherches utiles) rassemblant ainsi dans la bibliothèque municipale manuscrits rares et documents précieux. Napoléon 1er, enfin, fit les premières fouilles (dégagement de la Porte Nigra). Rendue à la Prusse en 1815, la ville demeura relativement pauvre en raison de ses faibles ressources (garnison, tannerie et exploitation du vin). Karl Marx y naquit en 1818. Du point de vue culturel la ville commença cependant à attirer lettrés et touristes en raison de ses nombreux vestiges. L'année 1871 vit de fait la création du musée régional (Landesmuseum) et elle devint centre de recherche archéologique et de l'histoire des arts. D'autres musées et des écoles suivirent ce mouvement.

Cet essor fut brisé par la première guerre mondiale (1914-1918) et la ville fut occupée jusqu'en 1930. Le tourisme et la culture ne redémarrèrent qu'après la deuxième guerre mondiale qui vit la ville endurer de nouvelles souffrances, bon nombre de quartiers et de bâtiments ayant été plus ou moins détruits.

8. Trèves aujourd'hui

Depuis 1970, l'université est rouverte et la ville compte approximativement 100 000 habitants C'est une ville typique d'administration et d'enseignement La ville s'étend surtout sur la rive droite de la Moselle; il y a

plusieurs petits quartiers sur la rive gauche et dans le sud ouest. La branche la plus traditionnelle est la viticulture y compris la production de vin mousseux. À peu près 70 % de la population active sont des employés du commerce et des services. Un quart travaille dans la fabrication. Il y a des entreprises de fabrication de pneus, de traitement du tabac, de fabrication de chaussures et d'industrie chimique. On trouve aussi une certaine tradition de l'industrie sidérurgique. Trois millions de touristes y viennent en moyenne par an.

L'épigraphie à Trèves offre un bon exemple de la mentalité romaine. Les romains gravaient, ils gravaient tout, conscients qu'ils seraient lus plus tard, et le musée avec ses inscriptions trouvées dans la ville même ou dans ses environs offre ainsi un beau panorama de ces voix du passé qui sont parvenues jusqu'à notre époque au fil des siècles.

Sarcophage chrétien de Paulina (Saint Matthias)

D'étonnantes tombes

Trois inscriptions de Trèves méritent d'être étudiées avec soin. Toutes trois sont en vers, il s'agit donc de poèmes funéraires et toutes trois comportent des citations de l'œuvre de Virgile. Cela n'est pas surprenant ; cet auteur est abondamment cité par les particuliers sur leurs tombes, afin de montrer leur romanité. Sabinus, Paulina et Ursinianus comme bien d'autres romains, chrétiens ou païens, riches ou appartenants à la classe moyenne, citent ou font citer Virgile qu'ils ont appris à l'école. Il ne faut pas se méprendre, il ne s'agit pas là d'une simple citation littéraire, érudite… Comme le montre la tonalité des poèmes funéraires latins, on cite Virgile parce que le poète plaît en raison de sa sensibilité et de son humanité.

(Inscription déposée au musée, Bücheler 618, Sabinus du Latium, nuntius Augusti, cursor, datation difficile)

(CITATIONS VIRGILIENNES : SOLETVR AMORE : Aen. X, 191 ; POST FATA : Aen. IV,20 ; FATA SVPERSTES : Aen. XI, 160 ; FAMA VIGET : Aen. IV 174 et 175 ; SINE CRIMINE : Aen. IV, 550 ; CRIMINE MORTEM : Aen. VI, 430 ; DECEPTVS FRAVDE ; Aen. V 851 ;

Furius a fait poser (cette tombe), lui qui se lamente du meurtre ( de Sabinus), il doit reconforter son esprit avec l'amitié. La mort a pu arracher sa vie, après la mort, sa gloire visible est célébrée. Son corps a péri, mais son nom est dans nos bouches. Il vit, il est loué, il est lu, il est célébré, il est aimé, le messager d'Auguste, le courrier à pied rapide comme le vent, à qui le peuple latin et de patrie était Sabinus. Ô cruelle impiété ! Celui-ci supporta la morte condamnation bien qu'innocent. Il a péri par la ruse des brigands. Tu ne fis aucun crime : la réputation est ce qui ne peut pas mourrir.

(Autre lecture de la fin : NATAM SVPERESSE QVAE POTVIT CREDI MUTLOS VICTVRA PER ANNOS)

(visible dans l'église Saint Matthias, voir p.5, Bücheler 771, le titre clarissima renvoie probablement à la noblesse sénatoriale, Paulina, jeune femme, datation difficile,)

(CITATION VIRGILIENNE : Q ] VAE …FVNVS [ ACERBVM : Aen. XI, 27,28)

Paulamina a été déposée ici, femme la plus célébre mère qui a mérité la miséricorde de Dieu, à tel point qu'elle ignorat la mort jeune de sa fille qui bientôt dans la paix l'a suivie. La consolation est promise à celle qui (...) qui a pu croire.

(Inscription trouvée à côté de Saint Paulin, Bücheler 773, Ursinianus, 33 ans, subdiaconus, chrétien, marié, probablement époque constantinienne)

(CITATION VIRGILIENNE : OSSA QUIESCVNT : Aen. VI, 328)

Pour Ursianus, sous diacre, sous ce tumulus, ses ossements reposent, qui a mérité la tombe des Saints de la part de sa femme, lui à qui ni le Tartare furieux, ni une punition cruelle ne nuiront. Ce panneau, Ludula, son épouse très douce l'a posé. Il est mort le 27 novembre, il a vécu 33 ans.

L'épigraphie au Rheinisches Landesmuseum

Outre ces trois témoignages, le Rheinisches Landesmuseum possède d'autres vestiges épigraphiques répartis en deux catégories : les inscription funéraires et les mots écrits avec les tesselles dans les mosaïques.

RECHERCHE : Relever certains des noms écrits sur la mosaïque à thème zodiacal.

Réponses : -Felix -Andes Assus -Paregorius -Eleni -Eusebius

La devise Rotes Haus

ANTE ROMAM TREVERIS STETIT ANNIS MILLE TRESCENTIS PERSTET ET AETERNA PAGE

FRUATUR.

Trèves s'éleva en l'an 1300 avant Rome, qu'elle perdure et qu'elle connaise une paix éternelle.

Cette devise gravée sur le fronton rapporte la fondation légendaire de la ville par Trebeta.

L'époque romaine et païenne

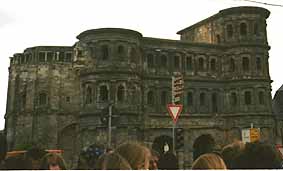

La Porta Nigra

Ce

monument est exceptionnel ! C'est le plus beau vestige romain

d'Allemagne. un monument colossal, une porte comme Rome n'en

possède pas. Ses blocs de grès taillés

proviennent de la vallée de la Kyll, ils sont assemblés

sans mortier, reliés par des fers scellés au plomb que

les Germains arrachèrent en partie. Cela se passait au 2

siècle lorsque la ville, jusqu'alors ouverte, s'entoura d'une

muraille où alternaient portes et tours.

Ce

monument est exceptionnel ! C'est le plus beau vestige romain

d'Allemagne. un monument colossal, une porte comme Rome n'en

possède pas. Ses blocs de grès taillés

proviennent de la vallée de la Kyll, ils sont assemblés

sans mortier, reliés par des fers scellés au plomb que

les Germains arrachèrent en partie. Cela se passait au 2

siècle lorsque la ville, jusqu'alors ouverte, s'entoura d'une

muraille où alternaient portes et tours.

La Porta Nigra fut conçue et comme forteresse et comme monument : hauteur 30 m, largeur 36 m, profondeur 22 m, hauteur des passages à travers le rez-de-chaussée, dépourvu de baies : 7m à la clef des voûtes. La cour, et avec elle toute la porte, pouvait être interdite par une herse (débouché nord) et par une barricade (débouché sud). Aux deux tours, rondes du côté campagne, plates du côté ville se raccordait le mur d'enceinte de la cité (longueur 6,5 km, hauteur 7m). Cette muraille entourait les 285 ha de l'aire urbaine au système des rues en quadrillage. Le nom de Porta Nigra (porte noire) lui fut déjà donné au Moyen Age en raison de la couleur sombre prise par les blocs de grès.

Il faut s'imaginer en outre, qu'à l'opposé de cette grandiose porte, d'autres portes forteresses tout aussi puissantes s'élevaient aux sorties sud, est et ouest, gardant les 6,5 km d'enceinte !

Ce fut un hasard qui sauva la Porta Nigra. Grâce à la transformation des étages de la porte forteresse en une église double consacrée au saint Ermite Siméon (milieu du XIè s.), la construction romaine est parvenue pratiquement intacte jusqu'à notre époque.

En parcourant les galeries des étages on voit encore du côté de la cour les témoignages des transformations ultérieures à l'époque romaine, par exemple des traces de décoration rococo.

Napoléon 1er rendit au monument son allure d'origine.

RECHERCHE : Décrire l'intérieur d'un des niveaux de la Porta Nigra

Réponse : En raison de sa reconversion en église, l'intérieur de la porte est orné des armoires des évèques sur ses murs. On apercoit la cour interieure d'où les légionnaires pilonnaient les éventuels assaillants qui auraient franchis la première porte.

L'amphithéâtre

Construit à flanc de coteau du Petrisberg, à

l'extérieur du noyau urbain moyenâgeux, en bordure de la

ville romaine, près du "Weinlehr Pfad", de

l'amphithéâtre subsiste la trace ovale de son

arène de 75 x 50m, circonscrite par 3 rangées de 24

rangs de spectateurs, et, intérieurement d'un mur où

s'ouvrent les accès de 14 petits locaux, vraisemblablement

à l'usage de cages pour les animaux. La construction se situe

vers l'an 100 ap. J.-C. ; au cours des siècles suivants il

reçut un riche décor. Les dimensions du

théâtre le classent à la 10e place parmi ceux de

l'empire romain. Les entrées principales nord et sud

étaient organisées en portes triomphales à

triple passage. Aux IVè et Vè siècles

l'amphithéâtre servit en même temps de porte

à la cité. L'entrée nord était à

l'intérieur, l'entrée sud à l'extérieur

du mur de l'enceinte urbaine. Sous une partie de l'arène,

s'étend un sous-sol, là devait trouver place la

machinerie commandant les ascenseurs, la montée ou la descente

des plateaux. Ce sous-sol, dégagé, est accessible. Des

scènes d'amphithéâtre sont

représentées sur de nombreuses mosaïques du pays

trévirois, en particulier sur celle très imposante de

la villa de Nennig. Elles donnent le genre des représentations

de combats entre homme et animal, combats d'hommes et d'animaux entre

eux, alternant avec des représentations acrobatiques et

comiques. De 25.000 à 30.000 spectateurs pouvaient trouver

place dans l'amphithéâtre de Trêves.

Construit à flanc de coteau du Petrisberg, à

l'extérieur du noyau urbain moyenâgeux, en bordure de la

ville romaine, près du "Weinlehr Pfad", de

l'amphithéâtre subsiste la trace ovale de son

arène de 75 x 50m, circonscrite par 3 rangées de 24

rangs de spectateurs, et, intérieurement d'un mur où

s'ouvrent les accès de 14 petits locaux, vraisemblablement

à l'usage de cages pour les animaux. La construction se situe

vers l'an 100 ap. J.-C. ; au cours des siècles suivants il

reçut un riche décor. Les dimensions du

théâtre le classent à la 10e place parmi ceux de

l'empire romain. Les entrées principales nord et sud

étaient organisées en portes triomphales à

triple passage. Aux IVè et Vè siècles

l'amphithéâtre servit en même temps de porte

à la cité. L'entrée nord était à

l'intérieur, l'entrée sud à l'extérieur

du mur de l'enceinte urbaine. Sous une partie de l'arène,

s'étend un sous-sol, là devait trouver place la

machinerie commandant les ascenseurs, la montée ou la descente

des plateaux. Ce sous-sol, dégagé, est accessible. Des

scènes d'amphithéâtre sont

représentées sur de nombreuses mosaïques du pays

trévirois, en particulier sur celle très imposante de

la villa de Nennig. Elles donnent le genre des représentations

de combats entre homme et animal, combats d'hommes et d'animaux entre

eux, alternant avec des représentations acrobatiques et

comiques. De 25.000 à 30.000 spectateurs pouvaient trouver

place dans l'amphithéâtre de Trêves.

Les remparts

En quatre endroits au moins des remparts du moyen âge sont visibles. 80 m et un tunnel en arc de cercle sont conservés dans le cloître Saint-Irmin, une tour (ou un mausolée romain ?) est visible Südallee et enfin un beau reste se trouve dans le Palastgarten. Par endroit, là où le rempart correspond aux murs extérieurs de l'ensemble architectural du palais impérial (à côté du rheinisches Landesmuseum), directement sur le mur romain se trouvent plusieurs mètres de mur du moyen âge d'une épaisseur de 1,17 m. Enfin, près de l'amphithéâtre de récentes fouilles ont mis à jour d'imposant vestiges de remparts, antiques ceux-ci.

RECHERCHE : Dans quelles villes de France voit-on encore des vestiges de remparts romains ?

Réponses : -Narbonne -Deneuvre -Arles -St Rémis -Avenches -Nimes

Les Thermes de Barbara

On

trouvait dans la Trèves antique un premier

établissement de bains, lui aussi fort étendu, lui

aussi richement décoré, parmi les plus grands du monde

romain. Antérieur (150 après J. C.) aux Thermes

impériaux, ses ruines se dressaient encore, majestueuses, au

17. siècle. Des restes de sa décoration sont

conservés au musée régional, dont une belle

sculpture: le buste voilé d'une amazone. Cet

établissement a servi de carrière et se trouve donc

ruiné. L'appellation Barbara se rattache à celle de

l'ancien faubourg Sainte-Barbe, faubourg qui recouvrait une partie

des thermes.

On

trouvait dans la Trèves antique un premier

établissement de bains, lui aussi fort étendu, lui

aussi richement décoré, parmi les plus grands du monde

romain. Antérieur (150 après J. C.) aux Thermes

impériaux, ses ruines se dressaient encore, majestueuses, au

17. siècle. Des restes de sa décoration sont

conservés au musée régional, dont une belle

sculpture: le buste voilé d'une amazone. Cet

établissement a servi de carrière et se trouve donc

ruiné. L'appellation Barbara se rattache à celle de

l'ancien faubourg Sainte-Barbe, faubourg qui recouvrait une partie

des thermes.

La Basilika (Aula palatina)

Vers 310, l'empereur Constantin le Grand fit construire

la résidence impériale dont il ne reste que la salle

principale " Aula Palatina " : édifice nommé

aujourd'hui Basilika. Du bâtiment originel subsiste la

façade ouest et l'abside pratiquement dans leur hauteur

primitive. L'épaisseur des murs est de 7,70 à 4,30 m.,

la longueur de 67 m, la largeur de 27 m, la hauteur de 30 m. Seul

vestige visible des palais impériaux, la basilique semblait

être la salle du trône de l'ensemble des palais

impériaux. Après la suppression de l'Electorat de

Trèves, en fin de période romantique (1846-1856), les

façades est et sud furent remontées sur les fondations

romaines. La construction restaurée fut donnée au culte

protestant et l'est restée depuis. Les grandes dimensions du

bâtiment, et surtout l'immensité de son volume

intérieur laissent une impression de puissance,

rehaussée par la façon dont la restauration de graves

dommages de guerre à été

réalisée.

Vers 310, l'empereur Constantin le Grand fit construire

la résidence impériale dont il ne reste que la salle

principale " Aula Palatina " : édifice nommé

aujourd'hui Basilika. Du bâtiment originel subsiste la

façade ouest et l'abside pratiquement dans leur hauteur

primitive. L'épaisseur des murs est de 7,70 à 4,30 m.,

la longueur de 67 m, la largeur de 27 m, la hauteur de 30 m. Seul

vestige visible des palais impériaux, la basilique semblait

être la salle du trône de l'ensemble des palais

impériaux. Après la suppression de l'Electorat de

Trèves, en fin de période romantique (1846-1856), les

façades est et sud furent remontées sur les fondations

romaines. La construction restaurée fut donnée au culte

protestant et l'est restée depuis. Les grandes dimensions du

bâtiment, et surtout l'immensité de son volume

intérieur laissent une impression de puissance,

rehaussée par la façon dont la restauration de graves

dommages de guerre à été

réalisée.

|

|

RECHERCHE : Faire le plan de la principale basilique romaine de Rome aujourd'hui et donner son nom : Réponse : Basilique Maxence et Constantin |

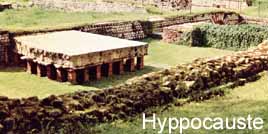

Les thermes impériaux

Ils comptent parmi les plus importants de l'empire

romain, après ceux de Caracalla et de Dioclétien,

à Rome. Entrepris par Constantin, ils subirent des

transformations jusqu'à la fin de la période romaine,

mais ne furent, semble-t-il, jamais mis en service mais plutôt

transformés pour être intégrés aux palais

voisins. Les pans de murs percés de larges fenêtres

appartenaient aux absides de la salle des bains chauds (caldarium) :

l'alternance des couches de moellons et de briques en est typiquement

romaine. Cette salle devait être particulièrement

majestueuse (sans les absides 37 x 20 m.).

Ils comptent parmi les plus importants de l'empire

romain, après ceux de Caracalla et de Dioclétien,

à Rome. Entrepris par Constantin, ils subirent des

transformations jusqu'à la fin de la période romaine,

mais ne furent, semble-t-il, jamais mis en service mais plutôt

transformés pour être intégrés aux palais

voisins. Les pans de murs percés de larges fenêtres

appartenaient aux absides de la salle des bains chauds (caldarium) :

l'alternance des couches de moellons et de briques en est typiquement

romaine. Cette salle devait être particulièrement

majestueuse (sans les absides 37 x 20 m.).  Ensuite se trouvaient les bains

tièdes (tepidarium) et les bains froids (frigidarium), suivis

de la cour de gymnastique (palestre). L'aménagement

intérieur était somptueux et composé de marbres,

statues, mosaïques et fresques. L'ensemble couvrait un

carré de 140 x 250 m.

Ensuite se trouvaient les bains

tièdes (tepidarium) et les bains froids (frigidarium), suivis

de la cour de gymnastique (palestre). L'aménagement

intérieur était somptueux et composé de marbres,

statues, mosaïques et fresques. L'ensemble couvrait un

carré de 140 x 250 m.

Deux étages de souterrains destinés au service, aux chaudières et au transport de l'eau visibles encore aujourd'hui, montre la perfection du système d'entretien.

RECHERCHE : Citer quelques ensembles de thermes lorrains, gaulois et romains particulièrement bien conservés.

Réponses : -Metz (Lorraine) -Jublain (Lorraine) -Paris (Thermes de Cluny) -Orange (Arelate)

Le pont romain

Les piles sont faites de blocs de basalte noir de L'Eifel, elles datent du II s. ap. J.-C. et remplacent les piles de bois du pont fabriqué lors de la fondation de la ville et l'élévation de ses remparts.

L'époque chrétienne Le Moyen Âge

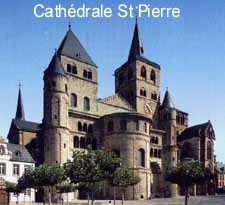

La Cathédrale Saint-Pierre

Située à l'emplacement du palais de Constantin, on reconnaît différentes étapes de la construction La partie centrale, surmontée d'un fronton, est le noyau romain quadrangulaire (milieu du 4è s) A droite, du côté du parvis, la partie Ouest, déjà vue, est une première extension romane du 11è s. réalisée sous l'archevêque Poppo qui transforma l'édifice sur un plan allongé. A gauche, la partie est, du 12è s., compte un chœur polygonal formé d'une galerie naine, petite galerie visible à la base du toit. La tour sud-ouest reçut une surélévation gothique en 1515. En 1716 enfin on y ajouté une chapelle axiale baroque pour abriter le trésor (autel Saint-André orné d'émaux du Xè s., étui du Saint-Clou, Sainte Tunique : vêtement sans couture du Christ). L'intérieur, outre les œuvres d'art, cherche avant tout à donner une impression de solennité et de grandeur comme le monument funéraire gothique de l'Archevêque-électeur Baudoin de Luxembourg. Le cloître gothique se trouve entre la cathédrale et l'église Notre-Dame qui la jouxte.

L'église Notre-Dame

Construite dans les années 1235-1260), C'est l'une

des premières églises gothiques d'Allemagne.

Inspirée directement d'un modèle champenois (influence

des maîtres de Soissons et de Reims), elle a la forme d'une

croix grecque. Entre chacune de ses quatre absides sont

édifiées deux chapelles à trois pans, ce qui

donne à l'ensemble un aspect arrondi très original. Le

tympan du portail ouest représente la Vierge en

majesté, l'Annonciation et l'Adoration des mages, le Massacre

des Innocents et la Présentation au Temple. Les statues des

archivoltes (bandeaux du cintre) symbolisent la hiérarchie de

l'Église. Au portail Nord figure le Couronnement de la Vierge,

entourée d'anges et parée de fleurs. L'intérieur

est d'une élégance incomparable, due à la

finesse des douze piliers ronds, aux lignes de la galerie de

circulation et à la haute voûte centrale à quatre

voûtains (espaces entre les arcs). Parmi les monuments

funéraires, remarquer, dans une chapelle de gauche, celui du

chanoine de Metternich avec sa très belle statue (Grabmal

Metternichs) du XVII s.

Construite dans les années 1235-1260), C'est l'une

des premières églises gothiques d'Allemagne.

Inspirée directement d'un modèle champenois (influence

des maîtres de Soissons et de Reims), elle a la forme d'une

croix grecque. Entre chacune de ses quatre absides sont

édifiées deux chapelles à trois pans, ce qui

donne à l'ensemble un aspect arrondi très original. Le

tympan du portail ouest représente la Vierge en

majesté, l'Annonciation et l'Adoration des mages, le Massacre

des Innocents et la Présentation au Temple. Les statues des

archivoltes (bandeaux du cintre) symbolisent la hiérarchie de

l'Église. Au portail Nord figure le Couronnement de la Vierge,

entourée d'anges et parée de fleurs. L'intérieur

est d'une élégance incomparable, due à la

finesse des douze piliers ronds, aux lignes de la galerie de

circulation et à la haute voûte centrale à quatre

voûtains (espaces entre les arcs). Parmi les monuments

funéraires, remarquer, dans une chapelle de gauche, celui du

chanoine de Metternich avec sa très belle statue (Grabmal

Metternichs) du XVII s.

La maison des Trois Mages

Près de la Porta Nigra, sur l'ancien decumanus

romain, parmi plusieurs façades, il faut remarquer celle de la

Maison des Trois Mages. Édifiée au XIII s., elle marque

le passage du roman au gothique. C'est une maison-tour avec rez de

chaussée fermé (exception faite d'une porte

dérobée), porte d'entrée au premier

étage, accessible par un escalier extérieur et

installation des pièces principales à l'étage

supérieur.

Près de la Porta Nigra, sur l'ancien decumanus

romain, parmi plusieurs façades, il faut remarquer celle de la

Maison des Trois Mages. Édifiée au XIII s., elle marque

le passage du roman au gothique. C'est une maison-tour avec rez de

chaussée fermé (exception faite d'une porte

dérobée), porte d'entrée au premier

étage, accessible par un escalier extérieur et

installation des pièces principales à l'étage

supérieur.

Église Saint Matthias

Cette église romane est un lieu de pèlerinage. La façade présente une juxtaposition curieuse des styles roman, baroque et néoclassique. La belle châsse-reliquaire de Saint Matthias fait l'objet du pèlerinage. On y trouve aussi le caveau d'Albana (fin de l'époque romaine)

Le Frankenturm

C'est une survivance médiévale, construite vers 1100 près du marché central dans la Dietrichstrasse, elle fut la propriété d'un dénommé Franco de Senheim au XVI s. qui lui donna son nom. C'est une maison d'habitation fortifiée de riche marchand de Moyen Age.

Le marché central

La Simeonstrasse débouche sur le marché

pour s'y diviser en deux branches : Brotstrasse et Fleischstrasse.

Malgré quelques changements intervenus dans l'ensemble des

constructions anciennes, cette place du marché, grâce

à la richesse architecturale de sa composition est

demeurée l'une des plus belles d'Allemagne. Ce marché

constitua le point de cristallisation autour duquel se

développa la ville du Moyen Age.

La Simeonstrasse débouche sur le marché

pour s'y diviser en deux branches : Brotstrasse et Fleischstrasse.

Malgré quelques changements intervenus dans l'ensemble des

constructions anciennes, cette place du marché, grâce

à la richesse architecturale de sa composition est

demeurée l'une des plus belles d'Allemagne. Ce marché

constitua le point de cristallisation autour duquel se

développa la ville du Moyen Age.

En 1595, Hans Ruprecht Hofmann, maire d'un grand atelier de sculpture, érigea la fontaine du marché surmontée d'un Saint

Pierre, patron de la ville, en dessous les quatre vertus : Justice, Mesure, Force d'âme, Sagesse se montrent comme des modèles à suivre. Au sud, la place est dominée par la masse de l'église de Saint-Gangolf (XIII-XV siècles) et par son imposant clocher. Le bâtiment profane le plus considérable du Marché central est le Steipe (fin du gothique), ainsi nommé en raison de l'utilisation de piliers (Steipen = Stützen = soutiens), qui forment des arcades à la base de l'édifice. Dans cette demeure les échevins se réunissaient. Construite de 1430 à 1483, le Steipe s'effondra sous les bombes en 1944 ainsi que la Rotes Haus voisine.

Les grues (Moselkrane)

Dernier vestige médiéval… les grues de

déchargement de bateaux sur la Moselle se dressent encore

aujourd'hui près du pont romain. Formées d'une tour

ronde et d'un ou deux longs bras, elles permettaient grâce

à des systèmes de poulies et de cordages le

déchargement rapide des navires de commerce.

Dernier vestige médiéval… les grues de

déchargement de bateaux sur la Moselle se dressent encore

aujourd'hui près du pont romain. Formées d'une tour

ronde et d'un ou deux longs bras, elles permettaient grâce

à des systèmes de poulies et de cordages le

déchargement rapide des navires de commerce.

Les temps modernes et contemporains

Le palais électoral

Contre la basilique s'adosse le palais électoral distribué au départ autour de deux cours carrées, création du XVII siècle. Seitz, élève du grand architecte Balthasar Neumann, remanie l'aile sud et réalise un palais résidentiel très représentatif du goût des années 1757-1761. Il ne fut pas complètement achevé. La sculpture décorative du fronton coiffant le ressaut central représentant Cérès, déesse des moissons, accompagnée de grâces et d'amours, est l'œuvre du Franconien Ferdinand Dietz et de son atelier. Gravement endommagés en 1944, certains bâtiments ont dû être remplacés. L'intérieur, autrefois très riche, possède un extraordinaire escalier d'apparat sur trois étages. Ils est le siège de l'administration régionale depuis 1976.

Jardins du palais

Ce parc à la française est orné de pièces d'eau, de parterres fleuris et de statues baroques. Il est très représentatif de goût pour les jardins baroques pendant le XVIII s. allemand, ainsi qu'on le retrouve à Schwetzingen ou dans les Herrengartenhäuser de Hanovre.

Le palais Walderdorff

Située près de la cathédrale, formé autour plusieurs cours, dont l'une possède encore un maison forte du Moyen Age, c'est un bel exemple de palais privé.

Église St-Paulin

Achevée en 1754, c'est une œuvre de Balthazar Neumann. Sobre, élancée, elle n'a qu'une nef éclairée par de hautes fenêtres. Les parties hautes de la nef sont de style rococo. Les peintures du plafond illustrent le martyre de saint Paulin et des habitants de la ville en 286.

Karl Marx Haus

C'est une maison baroque, le numéro 10 de la Brückenstrasse, qui a vu naître l'auteur de " Das Kapital "

Le Rheinisches Landesmuseum

C'est

un des musées archéologiques les plus importants

d'Allemagne. Il possède un département consacré

à la préhistoire et un fabuleux département

d'antiquités romaines.

C'est

un des musées archéologiques les plus importants

d'Allemagne. Il possède un département consacré

à la préhistoire et un fabuleux département

d'antiquités romaines.

Du paléolithique inférieur on trouve des outils " en pierre éclatée ", de l'âge de bronze, des céramiques et des objets trouvés dans les tombes, de l'âge du fer enfin, des bijoux en or provenant de sépultures. Avant même d'aborder la période romaine, plusieurs salles évoquent les origines " gauloises " : on y voit ainsi des représentations de Sucellus, d'Epona ou des des témoignages de la vie quotidienne.

Les mosaïques de l'époque romaine (au nombre de 180, elles forment la plus grosse collection d'Allemagne) frappent par leur grande finesse d'exécution, tant dans la représentation des personnages que dans les motifs décoratifs. Certaines d'entre elles, comme la Rennfahrermosaïk, proviennent des thermes ou du palais de Constantin.

On y trouve aussi de beaux exemples de sculptures antiques

: étrange balustrade décorée de têtes de

sages, scène d'école, règlement du fermage ou le

fameux gai nautonier. Cette très belle sculpture provenant des

vestiges de Neumagen représente un bateau chargé de vin

; un des matelots qui semble rire lui a donné son

nom.

On y trouve aussi de beaux exemples de sculptures antiques

: étrange balustrade décorée de têtes de

sages, scène d'école, règlement du fermage ou le

fameux gai nautonier. Cette très belle sculpture provenant des

vestiges de Neumagen représente un bateau chargé de vin

; un des matelots qui semble rire lui a donné son

nom.

À cela il faut encore rajouter la présentation d'une belle collection d'inscriptions et de monuments funéraires gallo-romains et une très riche exposition de monnaies (sesterces, deniers et aurei) antiques. On peut enfin découvrir des bijoux et des verres recueillis dans des tombes franques, ainsi que des céramiques rhéno-mosanes.

RECHERCHE : relever une inscription funéraire

Réponse : C ALBINUS ASPER SECUNDIAE RESTITUTAE VIVOS

Das Bischöftliche Museum

Il abrite un des plus étonnants vestiges de la

Trèves romaine : les fresques du 4è s. (Deckenmalerei -

fresques du plafond) du palais de Constantin trouvées sous la

cathédrale. Les interprétations sont nombreuses :

assemblée de dieux ? scène religieuse ? On croit y

reconnaître aussi les portraits de sainte Hélène,

mère de Constantin, et de Fausta, épouse de l'empereur.

Les couleurs extraordinairement vives et la technique très

raffinée en font un des plus beaux exemples de l'art pictural

romain qui nous soit parvenu. Le reste du bâtiment est

consacré à l'art sacré du Moyen Age au XV3III

s.

Il abrite un des plus étonnants vestiges de la

Trèves romaine : les fresques du 4è s. (Deckenmalerei -

fresques du plafond) du palais de Constantin trouvées sous la

cathédrale. Les interprétations sont nombreuses :

assemblée de dieux ? scène religieuse ? On croit y

reconnaître aussi les portraits de sainte Hélène,

mère de Constantin, et de Fausta, épouse de l'empereur.

Les couleurs extraordinairement vives et la technique très

raffinée en font un des plus beaux exemples de l'art pictural

romain qui nous soit parvenu. Le reste du bâtiment est

consacré à l'art sacré du Moyen Age au XV3III

s.

RECHERCHE : où trouve-t-on d'autres beaux exemples de fresques romaines ?

Réponses : -Pompéi -Villa de Boscoreak -Rome -Narbonne

Créé par Jean-Frédéric Debard